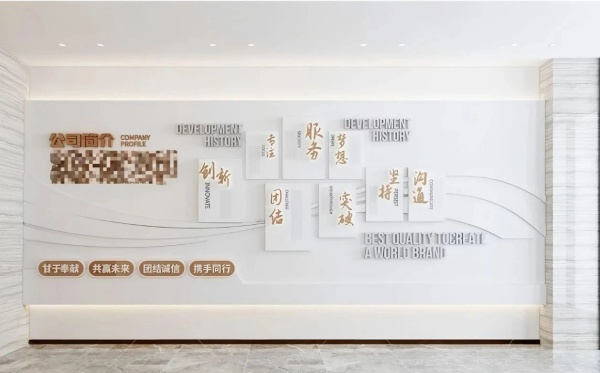

在辦公室設計里,有一面墻常常被忽略,卻藏著最動人的品牌密碼 —— 那就是企業文化墻。它不是簡單的文字堆砌,也不是隨意的圖片拼接,而是用設計語言,把企業的價值觀、成長故事和精神內核,變成員工每天能看見、能感知的「空間伙伴」。

作為深耕辦公空間設計10年的設計師,每次接到企業文化墻項目,我都會先問自己三個問題:它要替企業說什么?它要讓員工感受到什么?它要如何融入整個辦公環境? 這三個問題,就是我設計的核心邏輯。

一、先「懂文化」,再「做設計」:拒絕千篇一律的模板

很多人覺得企業文化墻就是 “找個模板,填點文字”,但在我看來,這恰恰是設計的大忌。去年給一家科技公司做文化墻時,對方最初想要 “科技感強一點” 的風格,可當我深入了解后發現,他們的核心文化是 “工程師精神 + 溫暖協作”—— 既有對技術的極致追求,也有團隊間的彼此支撐。

于是我沒有用滿墻的藍色 LED 燈和冰冷的金屬線條,而是選擇了「軟硬度平衡」的設計:左側用磨砂玻璃拼接企業發展時間軸,透光性讓空間不壓抑,也暗合 “科技的通透感”;右側則用木質格柵做背景,嵌入員工手寫的 “協作小故事” 卡片,木質的溫潤中和了科技的冷感,也讓 “溫暖協作” 不再是一句口號,而是看得見的真實故事。

后來甲方的 HR 說,有員工路過時會停下看那些小故事,甚至有人主動問 “下次能不能加我們團隊的故事”。那一刻我更確定:好的文化墻設計,第一步是 “翻譯”,把抽象的文化理念,翻譯成員工能看懂、有共鳴的視覺語言。

二、用「空間邏輯」做布局:讓文化墻和辦公場景 “對話”

文化墻不是孤立的 “裝飾畫”,它需要和周圍的辦公空間「對話」。比如在開放辦公區的文化墻,我會避免過于厚重的材質 —— 因為開放區人流多,厚重的設計會讓空間顯得擁擠。相反,我會用「懸浮式展板」+「淺色系背景」,既能突出內容,又能保持空間的通透感。

而如果文化墻在前臺區域,設計思路就完全不同了。前臺是企業給客戶的第一印象,文化墻需要「有記憶點」。去年給一家做生態農業的企業設計前臺文化墻時,我沒有用傳統的照片墻,而是用了「立體植物標本」+「手寫標語木牌」的組合:標本是企業自己種植的作物,木牌上的標語是員工一起提煉的價值觀。客戶一進門,不用聽介紹,就能通過視覺感受到企業的 “自然、真誠” 的調性。

說到底,文化墻的布局不是 “我想怎么放”,而是 “空間需要什么”—— 它要融入場景,而不是破壞場景。

三、細節里藏著 “溫度”:讓文化墻 “活” 起來

比起宏大的標語,我更偏愛在設計里加入「小而具體」的細節。比如在員工休息區的文化墻,我會留出一塊「可更換的軟木板」,讓大家貼自己拍的辦公日常、手寫的鼓勵卡片;在研發部的文化墻,我會嵌入一塊「透明展示盒」,里面放著團隊做項目時用過的草稿紙、測試樣品 —— 這些看似 “不精致” 的細節,恰恰是企業文化最真實的載體。

還有一個小習慣,每次設計文化墻時,我都會建議客戶加入「動態元素」。不是指復雜的電子屏,而是簡單的設計:比如用可滑動的展板,定期更換員工的優秀作品;或者在文化墻角落放一個「留言信箱」,讓大家可以寫下對企業的建議或祝福。

文化墻不應該是 “一次性完成的作品”,而應該是 “不斷生長的載體”—— 它需要有讓員工參與的空間,才能真正有 “生命力”。

最后想分享一句話:設計企業文化墻,不是在 “裝飾一面墻”,而是在 “講述一個故事”—— 這個故事里,有企業的過去,有現在的努力,也有未來的期待。而我的工作,就是用設計的語言,把這個故事講得動人、講得真誠。

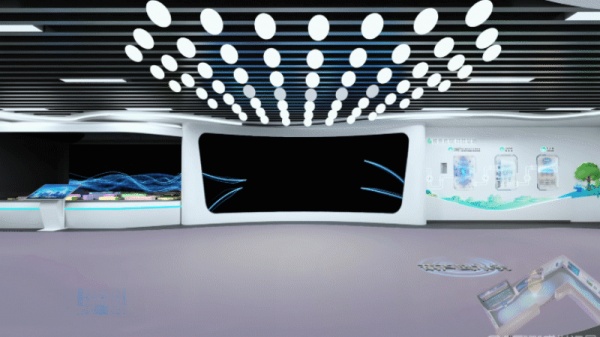

在當下的市場環境中,數字化展廳正憑借其顯著優勢,逐步取代傳統展廳,成為行業的主流選擇。它以互動性強、科技感濃郁、感染力豐富等特點,有效彌補了傳統展廳的短板,展現出蓬勃的生命力。

在社會發展進程中,廉潔文化是維護公平正義、推動社會健康前行的關鍵力量。為了讓廉潔理念深入人心,打造一個兼具教育性與吸引力的廉潔文化展廳至關重要。它不僅是傳播廉潔文化的重要載體,更是弘揚清風正氣的前沿陣地。信可威擅長通過創新設計、豐富內容、互動體驗以及藝術融合等手段,以高端策略構建一個既深刻反映展廳展館精髓,又能激發公眾共鳴的展示空間。

在深圳,展會等活動中,展示設計模型扮演著關鍵角色。這種方式能直觀地呈現創意和規劃。在這個創意和競爭并存的市場中,設計模型需要考慮諸多因素。

在當今信息爆炸的時代,展廳作為企業、機構或組織展示自身形象、產品、成果的重要場所,其設計的優劣直接影響到信息傳遞的效果和觀眾的體驗。一個成功的展廳設計,不僅能吸引觀眾的目光,更能讓他們在參觀過程中產生深刻的印象,進而實現展示的目標。那么,如何才能打造出一個出色的展廳設計呢?本文將為你詳細解讀。

企業展廳,遠不止一個空間展示。它是品牌戰略的放大器,是驅動增長的品牌磁場。在信息爆炸的時代,如何讓客戶瞬間“懂你”、讓團隊深度“信你”、讓未來清晰“可見”?一個精心設計的展廳,就是答案。

當學生在虛擬火場中彎腰低姿,用濕毛巾捂住口鼻摸索逃生路線;當市民在 VR 設備中體驗地震搖晃,學習如何在倒塌前找到三角避險區 —— 智能安全教育體驗館正以 “親歷式學習” 顛覆傳統安全教育的模式。它告別了 “課堂講授 + 手冊閱讀” 的單向灌輸,通過數字技術構建出逼真的安全場景,讓抽象的安全知識轉化為身體記憶,讓 “知” 與 “行” 在體驗中完成無縫銜接。

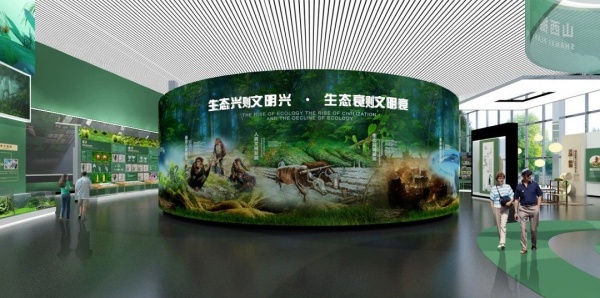

當博物館不再是封閉的“藏品盒子”,而是融入山川、村落、田野的“活態容器”,生態博物館便以一種顛覆傳統的姿態,叩響了人與自然對話的新可能。它打破了“建筑圍合展品”的固有邏輯,將整片生態肌理、在地文化與社區生活納入設計范疇 —— 在這里,古樹是展品,溪流是動線,村民的故事是解說詞,而設計本身,則成了連接自然本真與人文記憶的隱形紐帶。

展廳設計在展覽和貿易活動中扮演著至關重要的角色,它不僅是企業形象的展示窗口,也是吸引潛在客戶、促進業務交流的關鍵因素。

在當下對環保日益重視的背景下,數字化環保企業展廳憑借其獨特的設計與呈現方式,展現出了智能環保的發展方向。